「最近、お母さんの手、ちょっと震えてるの気づいた?」

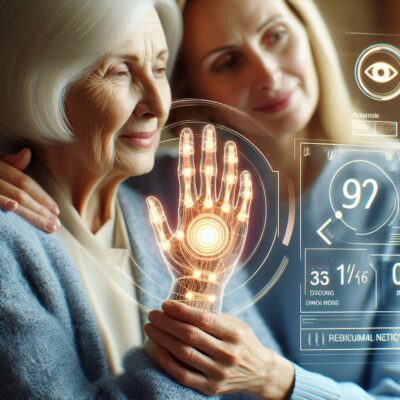

そんな言葉をきっかけに始まった、小さな違和感。

それは、日常のささやかな場面――スプーンを持つ手がふるえる朝の食卓や、ボタンをかけるのに時間がかかるいつもの夕暮れ。

年齢のせい?

それとも、もっと深いところにあるサイン?

そんな”かすかな予兆”を、もしAIがいち早く教えてくれたら――。

本記事では、最新の研究「Explainable AI for Parkinson’s Disease Prediction(説明可能なAIによるパーキンソン病の予測)」を通して、医療とAIの出会いがどのように私たちの未来を変えるのかを、やさしく、そして深く掘り下げていきます。

パーキンソン病とは? なぜ見逃されやすいのか

パーキンソン病(PD)は、脳の神経細胞がゆっくりと機能を失っていく病気で、代表的な症状は震え(振戦)、筋肉のこわばり(硬直)、動きの遅れ(無動)、姿勢の不安定さなどです。

しかし、それだけではありません。

実は、うつ状態、不眠、記憶力の低下など「非運動症状」が、運動症状よりも先に現れることも多いのです。

こうした症状は加齢やストレスとも重なりやすく、患者も医師も「パーキンソン病かどうか」に気づきにくいのが現状です。

加えて、診断は医師の経験や観察力に頼る部分が多く、診断精度は 70〜80% 程度、特に初期段階では誤診も少なくありません。

見えない病を”見える化”する機械学習の力

ここで活躍するのが、機械学習(ML)です。

今回の研究では、PD患者 1,052 人と健常者 1,053 人、合計 2,105 人分のデータを使い、パーキンソン病の有無を予測するAIモデルが開発されました。

このデータには、年齢や性別、生活習慣、病歴、認知機能のスコア(MoCA)、運動能力の評価(UPDRS)など、多くの角度から人の健康状態を映す情報が含まれていました。

機械学習は、これらの情報から目に見えない”隠れたパターン”を見つけ出し「この人が将来パーキンソン病を発症するリスクが高いかどうか」を予測します。

ただし、ここでひとつ大きな課題が。

それが「予測の理由が分からない」問題です。

AIは”理由”を語れるか?――説明可能なAI(XAI)とは

多くのAIは、結果を出すことは得意でも、その過程は「ブラックボックス」と言われ、医師も患者も納得しづらいものでした。

そんな中登場したのが「説明可能なAI(XAI)」です。

SHAP(シャップ)や LIME(ライム)というツールを使えば、AIがどういう理由で「パーキンソン病の可能性が高い」と判断したのかを、人間が理解できる形で提示してくれます。

これはまるで、診察室の片隅にもう一人”冷静な名医”が加わってくれるようなものです。

ランダムフォレスト:チーム戦で予測精度 93%!

研究で最も高い精度を叩き出したのは「ランダムフォレスト(Random Forest)」に「後方除去特徴選択(BEFS)」を組み合わせた手法です。

ランダムフォレストは、複数の決定木(簡単にいえば「Yes/No」の判断ツリー)を使って、多数決で最終判断を下す方法。

多様な意見を束ねて、最も妥当な結論を出すこの仕組みは、まさに「AI界の合議制」です。

後方除去特徴選択は、予測に最も重要な特徴だけを選び出す技術で、この組み合わせにより予測精度 93%、AUC(予測の信頼性を示す指標)0.97 という高い性能を達成しました。

このモデルは、以下のような特徴がパーキンソン病の予測に大きく関わっていることを教えてくれました:

- UPDRS スコア(運動能力の評価)

- MoCA スコア(認知機能のスクリーニング)

- 日常生活の自立度

- 高血圧などの併存疾患

さらに、LIME によって個別の予測理由も可視化され、たとえば「Aさんは震えのスコアが高く、認知テストの点が低いのでPDのリスクが高い」といった具体的な根拠が提示されます。

他の研究と比較すると?

この93%という精度は、他の研究と比べてどうなのでしょうか?

実は、音声分析のみで 94.2%、歩行分析のみで 95.1%、深層学習と MRI で 96.6% といった、より高い精度を報告している研究も存在します。

しかし、本研究の強みは単一の特徴だけでなく、多様なデータを統合し、かつ医師が理解できる形で説明できる点にあります。

臨床現場では「高精度だが理由が分からないAI」よりも「やや精度は劣るが、なぜその判断をしたのか説明できるAI」の方が信頼され、実用化されやすいのです。

これからの診察室に起こる変化

この技術が実装されると、診察室の風景は大きく変わります。

- 電子カルテと連携して、AIが患者のリスクを自動スクリーニング

- 医師はその”理由付きの予測”を参考に判断

- 患者にも「なぜそう診断されたのか」を丁寧に説明

- 早期の治療や介入が可能になり、QOL が向上

つまり、AIは「見逃さない目」と「伝える力」の両方を兼ね備えた、最強の医療パートナーになるのです。

とはいえ、課題も残る

今回の研究は、一般公開された Kaggle データセットを用いているため、リアルな病院の現場とはやや条件が異なります。

また、以下のような重要なデータが含まれていません:

- MRI 画像や遺伝子情報(LRRK2、GBA、SNC などの遺伝子マーカー)

- 疾患の進行を追跡する縦断的データ(時間経過による変化の記録)

- 詳細な環境要因(農薬曝露、頭部外傷歴など)

今後の精度向上には、これらの情報の追加や、実際の臨床現場での検証が求められます。

それでも、この「説明できるAI」が開いた扉は大きく、認知症、糖尿病、がんなど他の疾患にも応用可能です。

【まとめ】

あなたの身体が発する”かすかなささやき”を、誰かが聞いてくれるとしたら。

それが、医師でもなく、あなた自身でもなく、「AI」だったとしたら。

今回の研究は、AIが「予測する」だけでなく「説明し、支える」存在へと進化していることを教えてくれました。

まるで、未来の医療に”第六感”が加わったかのようです。

医療の本質は、正確な診断と、信頼のある対話です。

説明できるAIは、その両方をそっと支える名脇役。

これから私たちは、AIとともに「より早く、よりやさしく、より確かに」命を守る新しい時代へ踏み出していくのかもしれません。

そしてその始まりは――たった一つの震えに、気づくことから始まるのです。

コメント