「勉強するとき、誰かライバルがいると頑張れる」

そんな経験、ありませんか?

受験勉強で隣の席の友達に負けたくなくて必死に問題集を解いたり、スポーツでライバルと競い合いながら上達したり。

人は挑戦と競争の中で、大きく成長します。

では、AIも同じように「ライバル」を持てたらどうなるのでしょうか?

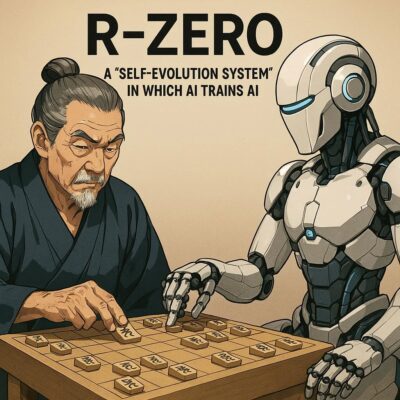

今回紹介するのは、R-Zero という新しいAI学習の仕組みです。

驚くべきことに、この R-Zero は人間が用意したデータを一切使わず、AIが自分自身でライバルを生み出し、挑戦し、進化していくという前代未聞のアプローチなのです。

R-Zero の心臓部 ― 挑戦者と解答者の「共進化」

R-Zero の中には、同じAIから分かれた2つの存在がいます。

- Challenger(挑戦者):Solver がギリギリ解けないような難問を考える

- Solver(解答者):その難問に挑み、解答を導き出す

この2つはお互いを鍛え合う「ライバル関係」です。

Challenger が次々と難問を突きつけると、Solver は必死に食らいつきます。

そして Solver が力をつければ、Challenger はさらに難しい問題を出してくる――。

そのやり取りは、まるで将棋の棋士同士が研究会で手をぶつけ合い、互いに成長していく姿に重なります。

AIがAIを鍛える、いわば「自走する学習道場」がここに誕生したのです。

成果は? ― 数学から一般推論へ広がる力

実際の実験では、中国の最新モデル Qwen2.5 をベースに検証されました。

その結果、数学の難関ベンチマークで最大 +6.49 ポイントのスコア改善を達成。

さらに驚くべきは、その成果が数学だけにとどまらず、一般的な推論タスク(MMLU-Pro や GPQA)でも向上を示したことです。

つまり、R-Zero で鍛えられたAIは「数学選手」から「総合格闘家」へと進化するのです。

特定の分野を突破口にして、幅広い知的タスクに強くなる――これはまさに、人間の学習にも似ています。

影の課題 ― 成長しすぎると”崩壊”も?

もちろん、夢のような話ばかりではありません。

研究によると、R-Zero を繰り返し続けると「自分で作った問題に偏りすぎて学習が崩壊する」現象が起こる可能性があるそうです。

小さなモデルほど早く、数回の繰り返しで力が落ち始め、大きなモデルでも限界は避けられないとか。

これは、ライバルと競い合う中でお互いに同じ癖を強め合い、やがて行き詰まる人間の関係に少し似ています。

AIにも”行き詰まり”がある――その事実は、今後の研究に新たな挑戦を投げかけています。

まとめ ― AIは自分で強くなれるのか?

R-Zero は、AIが「自分のライバル」と共に進化するという新しい学習の形を切り開きました。

これは、子どもが遊びの中で自然に学び、友達との競争で成長していく姿にとても似ています。

人間がすべてを教える時代から、AIが自ら鍛え、時に人間と肩を並べて学ぶ時代へ。

R-Zero はその未来の第一歩かもしれません。

そして私たち人間もまた、AIという新しい”ライバル”を得て、自分自身を進化させるチャンスを迎えているのではないでしょうか。

コメント