その原稿、なんだか「よそよそしく」なっていませんか?

ある日、あなたはメールの文章に迷い、AIに助けを求めました。

すると、スラスラと流れるような文が返ってきます。

「これは便利!」と思ったのも束の間。

どこか自分らしくない、妙によそよそしい文面に、違和感を覚えた経験はありませんか?

最近の研究が、この違和感の正体を解き明かしました。

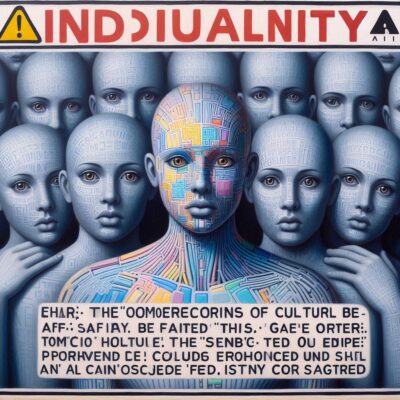

コーネル大学の研究チームは、AIによる文章の提案が、私たちの「個性」や「文化性」を知らず知らずのうちに薄めてしまっている可能性を指摘しています。

AIの「提案力」がもたらす、見えない同質化

この研究では、アメリカとインドから参加者を募り、その約半数にAIの文章補完支援ツールを使用してもらいました。

その結果は、驚くべきものでした。

AIの提案を使った文章は、インド人とアメリカ人の書き方が互いに似通ったものになり、主にインド独自の文体が犠牲になっていました。

例えば、インド人が「S」と入力しようとした際に、シャー・ルク・カーン(有名なボリウッド俳優)を書こうとしても、AIはシャキール・オニール(アメリカのバスケットボール選手)やスカーレット・ヨハンソン(アメリカの女優)を提案しました。

また、お気に入りの食べ物や休日について書く際も、AIは一貫してアメリカ人に人気のピザやクリスマスを提案しました。

さらに、AIを使用することで、インド文化を紋切り型に描写し、文化的な細部が省略される結果にもなりました。

AIの助けなしにディワリ祭について書いたあるインド人は「女神ラクシミを崇拝する」「爆竹を鳴らして甘いものを食べる」と述べていましたが、AIを使って書いた別のインド人は「伝統的なインド料理の朝食を食べる」「幸せと温かさに満ちた時間」という一般的な表現に留まっていました。

研究者たちはこの現象を、文化的なニュアンスが失われる「言語の均質化」と呼んでいます。

便利の裏に潜む、「声を失う」というリスク

AIは、私たちのライティングを手早く整えてくれる心強い味方です。

確かに両グループともAIの助けで文章を速く書けるようになりましたが、インド人は提案を頻繁に修正する必要があったため、生産性の向上はアメリカ人よりも小さかったのです。

例えるなら、色とりどりの絵の具を使って描いたキャンバスを、AIが「整えてあげるね」と言って、すべてを無難なグレーに塗り替えてしまうようなものです。

確かに見た目は整っているけれど、もうそこには、描き手の想いも、背景も、ストーリーも残っていません。

この「声の消失」は、単なる文体の問題ではありません。

研究者によれば、インド人ユーザーがAIの西洋的な提案に対して継続的に抵抗しなければならないことは「AIの植民地主義」の証拠であり、インドの文化や価値観を抑制することで、西洋文化を優れたものとして提示し、人々が書くことだけでなく考え方までも変えてしまう可能性があります。

「あなたの言葉」で伝えるということ

では、どうすればいいのでしょうか?

答えはとてもシンプルです。

「AIを使いつつも、自分の声を大切にすること」

たとえば、AIが提案した文章をそのままコピペするのではなく「本当に自分の伝えたいことが残っているか?」と一度立ち止まって考える。

たとえ少し不格好でも、あなたの言葉で綴った文章には、誰にも真似できない温度やリズムがあります。

それこそが、AIには生み出せない、あなただけの「声」なのです。

言葉の未来を、私たちの手で守ろう

AIの進化は止められません。

しかし、研究者のアディティヤ・ヴァシシュタ氏は「これらの技術は明らかに人々の生活に多くの価値をもたらしますが、その価値が公平であり、これらの製品がこれらの市場でうまく機能するためには、技術企業は言語的側面だけでなく文化的側面に焦点を当てる必要があります」と指摘しています。

効率と引き換えに、個性や文化を手放すのか。それとも、テクノロジーを活用しながら、自分らしい表現を貫くのか。

未来の言葉が、無味乾燥なテンプレートになってしまわないように。

今日からできることは、小さな「問いかけ」かもしれません。

「これは、私の言葉だろうか?」

この問いを、心のどこかに灯し続けること。

それが、AI時代を生きる私たちにできる、ささやかだけど大切な一歩なのです。

コメント