ある日、自分の書いた物語が、誰かの”手柄”になっていたとしたら?

たとえば、あなたが夜中にひとり書き留めた想いが、いつのまにか知らない誰かのスピーチに使われていた。

そんなことが現実に起こっていたら、きっと複雑な気持ちになるでしょう。

いま、まさに似たようなことが起きています。

舞台はアメリカの法廷、主役はAI企業「Anthropic」と、数々の小説で心を揺さぶってきた作家たち。

「Bartz 対 Anthropic」と呼ばれるこの裁判は、AIと著作権を巡る重要な前例となりました。

その裁判が私たちに投げかけているのは「創造とは誰のものか?」という、極めて人間らしい問いなのです。

ベストセラー作家たちの訴え:「私たちの言葉を無断で使わないで」

2023 年以降、生成AIは爆発的に進化し、多くの分野で活用されています。

その裏には膨大なデータがあり、その中には”本”や”小説”といった創作物も含まれています。

「私たちの著書を、無断でAIに学習させている」──そう声を上げたのは、ノラ・ロバーツやジョン・グリシャムなど、名だたる作家たちでした。

実際、OpenAI、Meta、Midjourney、Google など多くのAI企業に対して、作家や芸術家、出版社から数十件の訴訟が起こされています。

彼らは「私たちの作品は時間と情熱の結晶。著作権は守られるべき」と主張しています。

対する Anthropic:「AIは創作物を”読んでいる”だけです」

Anthropic 側は「AIが本をコピーして販売しているわけではない。単なる学習行為だ」と反論。

アメリカの法律で認められている”フェアユース”の範囲だと説明します。

このフェアユース法は 1976 年から更新されておらず、インターネットはおろか生成AIという概念すら存在しなかった時代の法律です。

フェアユースの判断では、作品の使用目的(パロディや教育目的など)、商業利益の有無(「スター・ウォーズ」の二次創作は書けるが販売はできない)、そして元作品からどの程度変化しているかが考慮されます。

アルサップ判事はAIの学習を「教育的な処理に近い」と判断し、この主張を支持しました。

判決は Anthropic の勝利──でも、それですべて解決?

2025 年6月24日、ウィリアム・アルサップ連邦判事は、Anthropic に有利な判断を下しました。

AIの学習については「フェアユース」の範囲内であり、著作権侵害には当たらないという結論です。

これは、AI企業の「フェアユース」主張を法廷が初めて認めた画期的な判例となりました。

しかし、すべてが解決したわけではありません。

実は、Anthropic が作品を入手した方法にも問題があったのです。

訴状によると、同社は「世界中のすべての本」を集めた「中央図書館」を作ろうとし、その中には海賊サイトから無料でダウンロードした数百万冊の著作権本が含まれていました──これは明らかに違法行為です。

そのため、AI学習については勝訴したものの、この「中央図書館」の性質については別途裁判が行われることになっています。

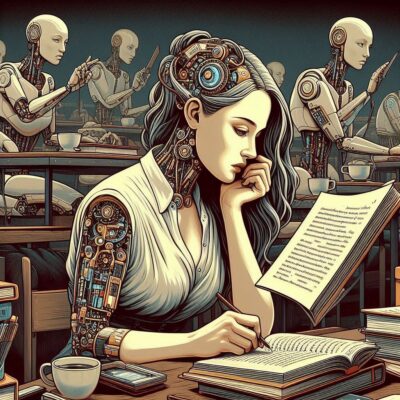

AIは、人の魂が込められた作品から学んでいる。

その重みを、本当に理解できているのか?

創造の価値を、忘れたくない

作家が一文を書き上げるまでに費やす時間、迷い、感情。

それらはデータという言葉では語り尽くせません。

まるで、他人の夢から色だけを抜き取って、自分の絵を描いているようなものです。

その絵は美しいかもしれない。

でも、夢を見た本人の気持ちは、誰が受け止めるのでしょうか。

最後に──この物語は、私たち自身の未来

この裁判は、作家とAI企業の間の出来事にとどまりません。

アルサップ判事の判決が他の裁判官に従われる保証はありませんが、今回の判例はテック企業がクリエイターに対して有利な立場に立つ基盤を築きました。

それは「テクノロジーが創造性とどう共存するか」という、これからの社会が直面するテーマです。

便利さの裏に、誰かの努力や感情があることを忘れない。

それが、AI時代を生きる私たちにとって、本当に大切な”マナー”なのかもしれません。

あなたなら、AIが何を学ぶべきだと思いますか?

そして、学ばせてはいけないものはなんでしょうか?

コメント