「この世界に、何もかもAIに任せていいのだろうか?」

そんな疑問が、今、多くのクリエイターたちの胸に芽生えています。

静かに、しかし確かに進行する”AIの学習革命”。

私たちはその便利さに魅了される一方で、見落としているかもしれません──その便利さの裏にある「創作の命」が、誰かの作品に頼っているかもしれないという事実を。

そして 2025 年11月、日本からその流れに一石を投じる動きがありました。

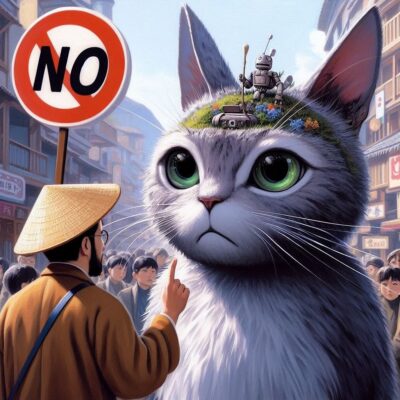

あのスタジオジブリをはじめとする日本の出版社たちが、OpenAI に対してある強い要望を突きつけたのです。

スタジオジブリの声:「私たちの作品を、勝手に学ばないでください」

アメリカのテックメディア「TechCrunch」によると、スタジオジブリを含む日本の出版社を代表する業界団体「CODA(コンテンツ海外流通促進機構)」が、OpenAI に対して次のような申し入れを行いました。

「私たちの著作物を、許可なくAIの学習に使わないでほしい」

彼らが問題視しているのは、AIが彼らの許可なく作品を”読み込んで学習”しているのではないかという点です。

たとえ直接引用されていなくても「AIが何を学んで、どんな表現を覚えたのか」はブラックボックスで、制作者には見えません。

特に問題となっているのは、OpenAI の動画生成AI「Sora」です。

ChatGPT の画像生成機能がリリースされた際には、ユーザーが自分の写真やペットの写真を「ジブリ風」に変換することが大流行しました。

OpenAI の CEO であるサム・アルトマン氏でさえ、自身のプロフィール画像を「ジブリ化」したものに変更したほどです。

たとえば、AIが「となりのトトロ」のような世界観を自然と再現できるようになったとしたら、それは誰の功績なのでしょうか?

AI?

それとも宮崎駿監督?

なぜ今、日本が動いたのか?──背景にある「文化の重み」

日本の出版社やアニメ制作会社は、文化を守ることに非常に敏感です。

アメリカでは、著作権法が 1976 年以来更新されておらず、AIの学習における著作物の利用について法的な判断は曖昧なままです。

実際、最近の判例では、Anthropic 社が著作権のある書籍でAIを訓練したことについて、著作権侵害には当たらないという判決が出ています(ただし、訓練に使用した書籍の海賊版利用については罰金が科されました)。

しかし、日本の著作権制度は異なります。

CODA は「日本の著作権制度では、著作物の利用には原則として事前の許諾が必要であり、事後の異議申し立てによって侵害責任を回避できる制度はない」と指摘しています。

今回の申し入れは、そんな日本的価値観が根底にあります。

スタジオジブリのように「物語の力」や「独自の世界観」に誇りを持つ制作会社にとって、自分たちの作品が無断でAIに吸収されることは、創作への敬意を失う行為なのです。

AIは”何で”学んでいるのか?──透明性のない学習プロセス

OpenAI のアプローチは「許可を求めるのではなく、後から謝罪する」というスタイルです。

これにより、ユーザーは著作権で保護されたキャラクターや故人の有名人を簡単に生成できるようになってしまいました。

実際、任天堂や、キング牧師の遺族からも苦情が寄せられています。

もしAIがジブリ作品を教材にしていたとしても、それが表に出ることはありません。

結果だけが現れ「まるで人間のように語るAI」が登場し、それが人々に感動を与えたとしても──元ネタを提供したクリエイターたちには、その栄誉も報酬も届かないのです。

「使われる側」の声を無視していいのか?

この記事で印象的なのは、出版社たちがただ怒っているのではなく、対話を求めているという点です。

彼らは一方的な非難ではなく「AIの進化を止めたいわけではない。

でも、正当な合意とルールが必要だ」と訴えているのです。

AIが進化していくのは止められないでしょう。

けれど、その過程で失われてはいけないものがあります。

それは──創作へのリスペクト。

私たちがAIを使って「もっと便利な未来」を目指すとき、その足元には誰かの物語が静かに横たわっているかもしれないのです。

ちなみに、スタジオジブリの中心的クリエイターである宮崎駿監督は、AI生成の解釈作品について直接コメントしていません。

しかし、2016 年にAI生成の3Dアニメーションを見せられた際、彼は「完全に嫌悪感を覚える」と答えました。

「こんなものを見ても面白いとは思えない。これは生命そのものへの侮辱だと強く感じる」と。

さいごに:AIと創作が共存する未来のために

この記事は、テクノロジーの話でありながら、深く人間らしい問いを投げかけてくれます。

「進化のスピードに、心のルールは追いついているだろうか?」

スタジオジブリや日本の出版社が求めているのは、単なるデータの取り扱いではありません。

彼らは、創作という”魂の仕事”が、これからも尊重される世界を望んでいるのです。

AIと人間が手を取り合う未来を描くなら、まずはその土台に「対話」と「敬意」を置くことが必要なのかもしれません。

参考:Studio Ghibli and other Japanese publishers want OpenAI to stop training on their work

コメント